硬質合金棒:從材料科學到先進應用的全面技術分析

簡介

硬質合金不是一種單一的材料,而是一類具有可調特性的複合材料。其核心理念是以堅硬的耐火金屬碳化物相(如碳化鎢)為骨架,再以延展性較佳的金屬黏結劑(如鈷)將其「黏結」在一起,形成一種同時具備極高硬度與足夠韌性的工程材料。在這個材料系統中,硬質合金棒是最主要、最基本的半成品形式,是製造各種高性能精密工具的起點。

硬質合金的歷史可追溯到 1923 年的德國,當時發明了硬度僅次於鑽石的第一種碳化鎢-鈷合金,標誌著一個新時代的開始。然而,這種早期的合金在切削鋼材時表現不佳。直到 1929 年,這個問題才得以解決,在合金成分中加入了其他碳化物,例如碳化鈦,大大拓展了合金的應用範圍。這一發展徹底改變了現代製造業,使加工速度提高了數百甚至數千倍,並可高效切削各種難加工材料。因此,它在許多領域取代了傳統的高速鋼 (HSS) 和碳素工具鋼。

本報告針對硬質合金棒進行跨學科的深入分析,涵蓋硬質合金棒的基礎材料科學、核心製程、分類與標準系統、主要工業應用,以及未來技術發展的前沿趨勢。本報告以工程師、材料科學家以及相關產業的技術人員為對象,力求提供一份全面而徹底的技術參考資料。

第 1 節:硬質合金的材料科學

1.1 核心成分:硬質階段和黏合劑階段

硬質合金的宏觀特性取決於其微觀的兩相結構:提供硬度的硬質骨架和提供韌性的金屬粘結劑相基質。

碳化鎢 (WC) 骨架 (α相)

碳化鎢是硬質合金中最重要的成分,通常佔總重量的 70% 至 97%。碳化鎢賦予了材料最重要的物理特性:極高的硬度(莫氏硬度約為 9-9.5,僅次於鑽石)、超過 2000°C 的高熔點以及卓越的耐磨性。在製造過程中,碳化鎢粉末的粒度是一個關鍵的控制變數,粒度範圍從亞微米 (0.2-0.5 µm)、細粒 (0.5-0.8 µm) 到較粗的顆粒 (高達 10 µm)。

鈷 (Co) 粘結劑 (β-相)

鈷是最廣泛使用的黏合金屬,其含量通常在 3% 到 27% 之間。它的作用就像水泥一樣,將硬而脆的碳化鎢微粒緊緊結合在一起。鈷的主要作用是為材料提供必要的韌性(抗斷裂性)和橫向破裂強度。在隨後的燒結過程中,鈷熔化成液相,徹底濕潤並包覆碳化鎢微粒。冷卻後形成連續的金屬基質,形成致密的複合材料結構。

硬度-韌度範例

硬度和韌性之間的關係是設計硬質合金牌號的核心原則。這兩種特性之間存在著可控的反比關係。透過調整兩個關鍵變數 - 碳化鎢晶粒大小和鈷含量,工程師可以精確地調整材料的特性,以符合特定的工作條件。

- 追求更高硬度:這是通過降低鈷含量和減少碳化鎢晶粒尺寸來實現的。較低的鈷含量意味著較高的硬質相體積比例,使碳化鎢顆粒間的接觸更緊密,從而最大限度地提高材料的耐磨性。更細的晶粒(根據 Hall-Petch 效應)也能顯著提高硬度。此類材料適用於高磨耗、高精度的精加工應用。

- 追求更高的韌性:這是透過增加鈷含量和使用較粗的碳化鎢顆粒而達成的。較高的鈷含量可形成更厚、更連續的黏結相網絡,能更有效地吸收衝擊能量並抑制裂縫擴散。這些材料更適用於斷續切削、重負荷狀況,或存在震動的粗加工和採礦應用。

這種精確控制的能力解釋了為什麼市場上有數百種不同的硬質合金牌號。每個等級代表硬度-韌度光譜上的特定優化點,設計用於解決特定的失效模式,例如精加工淬硬鋼時的磨料磨損或粗銑不銹鋼時的衝擊破裂。

1.2 合金和添加劑:為特定應用量身打造性能

在基本 WC-Co 系統提供優異性能的同時,我們也引入了其他合金元素,以應付更嚴苛、更複雜的工作條件。

立方碳化物(γ 相)

早期的 WC-Co 合金在用於鋼材的高速切削時,由於與熱切屑發生化學擴散反應,刀具耙面會出現快速的凹坑磨損,導致刀具失效。為了解決這個問題,研究人員在成分中加入了立方晶體結構的碳化物,如碳化鈦 (TiC)、碳化鉭 (TaC) 和碳化鈮 (NbC)。在高溫下,這些碳化物與碳化鎢形成固溶體,稱為 γ 相。γ相的存在顯著提高了材料的高溫硬度(或稱「熱硬度」)和抗氧化性,有效抑制了火山口磨損。這促使了專門用於鋼材加工的硬質合金牌號的出現。這項發展是硬質合金發展史上的一個里程碑。這不僅是性能的提升,更是材料相組成的根本性改變,成功克服了應用上的關鍵瓶頸,為硬質合金開啟了龐大的鋼鐵加工市場。

穀物生長抑制劑

在高溫燒結製程中,通常會加入微量的碳化釩 (VC) 和碳化鉻 (Cr3C2),以防止碳化鎢晶粒過度生長,否則會導致硬度和強度降低。這些添加劑可有效地固定碳化鎢的晶界,阻礙晶界遷移,確保最終材料達到所需的細微且均勻的微觀結構。

替代黏合劑系統

雖然鈷是最主要的黏結劑,但在成本、戰略資源安全及職業健康等因素的驅使下,對替代黏結劑的研究從未停止。例如,鎳 (Ni)、鐵 (Fe) 及其合金 (如 Co-Ni、Fe-Ni) 也被用作粘合劑相來調整材料的耐腐蝕性、磁性或其他特定特性。

1.3 微觀結構及其對機械特性的影響

硬質合金的最終性能取決於其微觀結構。理想的結構由均勻分佈在堅韌的β相(Co)基體中的堅硬的α相(WC)顆粒組成,γ相則根據需要而存在。材料的質量取決於粘結劑相分佈的均勻性和碳化鎢顆粒不結塊的情況。

生產過程中的流程控制至關重要。必須嚴格避免氣孔等缺陷,並精確控制系統中的碳含量。碳含量太低會形成脆性的η相(W-Co複合碳化物),而碳含量太高則會導致游離石墨析出。這兩種情況都會嚴重降低材料的機械特性。

硬質合金的主要性能指標包括

- 硬度:通常使用洛氏硬度 A 級 (HRA) 或維氏硬度 (HV) 測量。

- 強度:通常以橫向斷裂強度 (Transverse Rupture Strength, TRS) 來表徵,它反映材料在彎曲負荷下抵抗斷裂的能力。

- 斷裂韌性 (KIC):材料抵抗裂縫擴散的能力。

- 熱穩定性:硬質合金的突出優勢是在高溫下仍能保持高硬度。即使在 500°C 的溫度下,其性能仍基本保持不變,而在 1000°C 的溫度下,其性能仍遠優於高速鋼,這也是其能實現高速切削的根本原因。

第 2 節:粉末冶金製造過程

硬質合金的獨特特性使其無法通過傳統的熔煉和鑄造方法生產。相反,它必須使用粉末冶金工藝進行製造。此製程路徑不只是一種成型方法,而是決定材料最終微觀結構和性能的關鍵階段。整個製程需要極高的精度和嚴格的控制。

2.1 原料製備與混合

此製程從高純度、細小的原料粉末開始,包括碳化鎢、鈷以及其他所需的碳化物和添加劑。原料粉末的粒度通常在 1-2 微米或更細的次微米級別。各種粉末會根據特定等級的配方精確稱重,然後加到濕式球磨機中。濕式研磨時通常會加入酒精或其他有機媒介,以確保各成分徹底混合並進一步精煉,同時防止粉末在混合過程中氧化。

2.2 研磨、乾燥與造粒

在球磨機中長時間的研磨可確保原料的微觀均勻性。濕研磨後的漿料再經過乾燥,去除研磨介質,得到均勻的複合粉末。隨後,在粉末中加入有機成型劑,例如石蠟或聚乙二醇 (PEG)。成形劑的作用是在隨後的壓制階段中為粉末顆粒提供潤滑作用,並使壓制後的 「綠色壓縮物 」具有一定的強度(稱為 「綠色強度」),以便於處理。與成形劑混合的粉末通常會經過噴霧乾燥處理,以形成具有良好流動性的球形顆粒,方便自動壓製。

2.3 壓制與成型

將製備好的混合物放入高精度的模具中,並在壓機中承受高壓,以形成預先成形的坯料,稱為「生坯」。對於 硬質合金棒對於具有複雜內部冷卻孔 (例如螺旋孔) 的棒材,可採用擠壓或金屬射出成型 (MIM) 等更先進的製程。對於具有複雜內部冷卻孔 (例如螺旋孔) 的棒材,可能會採用更先進的擠壓或金屬射出成型 (MIM) 等製程。在此階段,生胚是多孔且低強度的,但已具有最終產品的基本形狀。

2.4 燒結:製程的核心

燒結是整個製程中最關鍵的步驟。生坯會被放入真空燒結爐或可控氣氛爐中,加熱至 1300°C 至 1600°C。

- 液相燒結:此溫度遠低於碳化鎢的熔點,但高於鈷粘合劑的熔點。當溫度超過共晶點時,鈷會熔化成液態。在毛細力的作用下,液態鈷迅速滲透碳化鎢微粒之間的空隙,將微粒拉近並填滿所有孔隙。

- 致密化與收縮:當毛孔被消除時,本體會發生顯著且可預測的體積收縮,通常約為 50%。這表示模具設計必須精確考量此收縮。在燒結過程中,生坯會變成完全致密、無孔的固體。

整個燒結過程中的溫度、時間、加熱速率、真空度和氣氛控制對最終產品的性能有決定性的影響。任何輕微的偏差都可能導致前述的脫碳或碳化現象,或造成氣孔等缺陷。因此,最終產品的品質較少取決於原材料本身,而更多取決於生產商精確控制這個複雜的多階段製程的能力。這也是硬質合金的核心技術知識和競爭優勢所在。 硬質合金製造 行業謊言。.

2.5 燒結後處理

燒結棒硬度極高,任何後續的尺寸精加工都必須使用金剛石砂輪進行研磨。最後,產品還要經過嚴格的品質檢驗,包括尺寸精度、目視缺陷、密度、硬度、磁飽和度以及其他一系列性能測試,以確保產品符合技術規格。

第 3 節:硬質合金棒的分類與標準化

硬質合金棒的分類系統複雜而精確,旨在滿足下游的各種需求 工具製造商. .分類主要基於國家標準、製造商等級、幾何形狀和表面處理。.

3.1 標準與等級

雖然硬質合金(金屬切削應用除外)沒有單一、普遍統一的分類系統,但許多國家和地區都制定了自己的標準。例如,中國的 GB/T 18376.1-2008 標準規定了硬質合金切削工具的等級。但實際上,主要製造商通常使用其專屬的等級系統,例如 Hyperion 的 K10F 等級或 GESAC 的 GU25UF 等級。這些等級代號包含了材料的詳細資訊,例如化學成分、晶粒尺寸、性能特性以及建議的應用領域。

3.2 依幾何與功能分類

這是工具設計師最實際的分類,因為它直接關係到最終工具的設計和製造效率。

- 實心桿 和帶有冷卻劑孔的桿子:實心圓棒(代號:BR)是最基本的類型。 具有內部冷卻槽的桿件 對於高效能的鑽孔與銑削加工而言非常重要,因為它們能直接將冷卻液輸送到切削刃區域。這可有效冷卻、潤滑及沖走切屑,大幅延長刀具壽命並提昇加工效率。

- 冷卻孔幾何形狀:冷卻孔的設計多樣化,包括單直中心孔 (代號:GA)、雙直孔 (GB)、雙螺旋孔 (GD) 及三螺旋孔 (GE)。螺旋孔的螺旋角(例如 30° 或 40°)也是一個重要的參數。雖然製造較複雜,但螺旋孔更適合鑽頭等旋轉刀具的排屑。

- 端面幾何:為了減少工具製造商的後續研磨作業,圓棒供應商可提供具有特定端部特徵的產品。常見的例子包括倒角端 (代號:2)、球鼻端 (BQ) 和錐形端 (BZ)。

3.3 依等級與表面處理分類

- 製造商等級:如前所述,這些專屬代碼是區分材料性能和應用範圍的關鍵。例如,一種等級可能專為加工硬化鋼而設計,而另一種等級則適用於加工鋁合金。

- 表面處理:棒材根據其加工狀態進行分級。這會直接影響後續加工的加工余量及精度。常見的代號包括 H0 (未研磨)、H1 (半精研磨)、H2 (研磨至 h6 公差) 及 H7 (研磨至 h5 公差)。刀具製造商根據其設備的精度和最終產品的要求選擇適當的精加工等級。

下表總結了硬質合金棒的常見分類代碼,為工程師和採購人員提供實用參考,以解碼製造商產品目錄。

表 3.1:硬質合金棒分類代號參考

| 類別 | 代碼 | 說明 |

| 產品形式 | BR | 實心桿 |

| GA | 帶中央冷卻孔的連桿 | |

| GB | 帶有 2 個直式冷卻孔的桿件 | |

| GD | 帶有 2 個螺旋式冷卻孔的連桿 | |

| BQ | 球頭銑刀 空白 | |

| BZ | 圓錐端圓棒 | |

| 研磨狀態 | H0 | 非地面 |

| H1 | 半精細研磨 | |

| H2 | 地面 h6 | |

| H7 | 地面 h5 | |

| 結束功能 | 1 | 無倒角 |

| 2 | 倒角 | |

| 3 | 插槽 | |

| 4 | 錐形端 |

第 4 節:現代工業的性能與應用

硬質合金的卓越性能使其成為現代工業中不可或缺的關鍵材料,與傳統工具材料相比,其優勢更加明顯。

4.1 性能比較:硬質合金 vs. 高速鋼 (HSS)

- 績效指標:與高速鋼相比,硬質合金在幾個核心性能方面具有壓倒性的優勢。它更堅硬、更耐磨,並具有極佳的耐熱性。這種優異的熱硬度使硬質合金工具在高速切削過程中產生的高局部溫度(高達 800-1000°C)下仍能保持切削刃的銳利度和強度,而高速鋼的硬度在 500-600°C 以上會急劇下降。因此,在大多數應用中,硬質合金刀具的切削速度可達高速鋼的數倍,從而使生產效率大幅躍升,刀具壽命更長。

- 成本效益與應用方案:雖然硬質合金刀具的初始購買成本遠高於高速鋼刀具,但在大規模、穩定的生產條件下,硬質合金刀具的經濟效益實際上更好。更高的加工參數意味著更短的單件加工時間,更長的壽命意味著更少的換刀停機時間,從而降低了單件的整體製造成本。然而,高速鋼以其更好的韌性和更低的成本,在小批量生產、機床剛性不足或條件不穩定的情況下,以及需要極銳利刀刃的特定加工作業中,仍是更經濟的選擇。

4.2 主要工業應用

作為一種原材料,硬質合金棒的最終應用遍及國民經濟的所有支柱產業。

- 切削工具:這是硬質合金的主要應用領域。硬質合金棒可加工成 實心立铣刀銑刀、鑽頭、絞刀、絲攻和其他類型的旋轉刀具,用於切削幾乎所有的工程材料,從普通鋼和鑄鐵到有色金屬、塑料、複合材料、石墨和玻璃。

- 航太:該領域廣泛使用鈦合金和鎳基超合金(如 Inconel)等難加工材料,這些材料具有優異的高溫強度和耐腐蝕性,但也對加工構成重大挑戰。只有高性能的硬質合金工具(通常需要特定等級和先進的塗層)才能有效且經濟地加工這些材料,以生產渦輪盤、飛機引擎葉片和飛機結構件等關鍵零件。16 從這個角度來看,硬質合金不僅是一種改良的工具材料,更是一種 「使能技術」。如果沒有高性能硬質合金的開發,這些先進材料在現代航空航天工業中的廣泛應用將是不可想像的;它直接推動了整個領域的技術進步。

- 汽車製造:汽車工業是高效率、高精度、大批量生產的典範,這正是硬質合金工具的優勢所在。從引擎塊、曲柄軸和傳動齒輪的加工,到底盤零件的冷鍛和熱鍛,以及車身面板的沖壓,硬質合金工具、模具和夾具無所不在。

- 模具製造:硬質合金的高抗壓強度和極高的耐磨性使其成為生產各種長壽命模具的理想材料。這包括用於金屬拉伸、沖壓和冷镦的五金模具;用於粉末壓實的粉末冶金模具;以及用於大量生產塑膠產品的高精度注塑模具。

- 採礦、建築與能源:在這些領域中,硬質合金的韌性和耐磨性得到了充分的展現。它被用於製造各種鑽頭和切削鉗,用於採礦、隧道開鑿、鉆石和油氣勘探。

第 5 節:先進表面工程:塗層的作用

雖然硬質合金基材提供了刀具的基本強度和韌性,但厚度僅有幾微米(1-20 µm)的表面塗層可以將刀具的性能提升到一個新的水平。塗層技術是現代高性能切削工具不可或缺的一部分。

5.1 塗層的必要性

A 塗層形式 在工具表面形成強大的功能屏障。它能有效隔絕切削熱、降低摩擦係數,並提供比基材本身更堅硬、化學性更穩定的工作表面,從而在高溫下抵抗磨料磨損和化學擴散。其結果是顯著延長刀具壽命(通常是 1.5 到 3 倍,甚至更多),並能使用更高的切削速度和進給率,進一步提升生產效率。

5.2 化學氣相沉積 (CVD)

- 製程:這是一種高溫製程 (通常為 800-1000°C),氣態反應物在真空或特定大氣中進行化學反應,在工具表面形成並沉積致密的化合物薄膜。

- 特徵:CVD 鍍層一般較厚 (5-20 µm),與基材的附著力強且具有極高的耐磨性。常見的 CVD 鍍層材料包括碳化鈦 (TiC)、碳氮化鈦 (TiCN) 和氧化鋁 (Al2O3)。20 缺點是高溫製程會輕微降低基材的韌性,導致切削刃輕微變鈍,因此不太適合需要極度銳利的工具。

- 應用:CVD 塗層是以耐磨性為主要要求的應用的首選,例如鋼和鑄鐵的粗加工和半精加工車削和鑽孔。

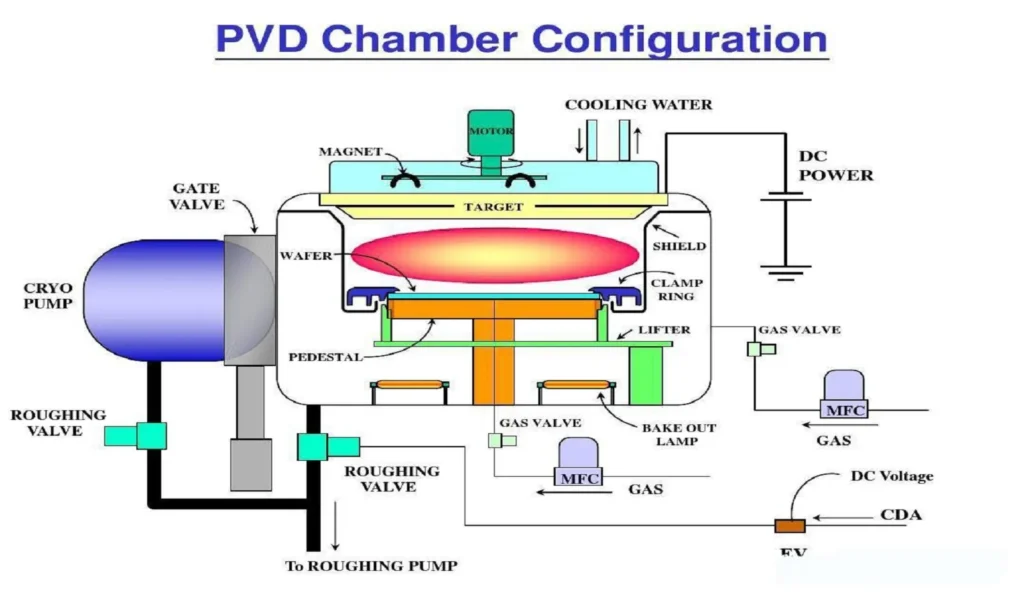

5.3 物理氣相沉積 (PVD)

- 製程:這是一種低溫真空製程 (通常為 200-600°C),透過物理方式 (例如濺射或電弧蒸發) 使目標材料汽化,然後在工具表面凝結成膜。

- 特徵:PVD 鍍層較薄 (1-5 µm)、表面光滑、內應力較低。由於製程溫度低,可保持硬質合金基材的韌性及切削刃原有的銳利度。PVD 技術適用於更廣泛的基材,包括高速鋼。

- 應用:PVD 塗層非常適合需要銳利邊緣和高韌度的應用,例如銑削、鑽孔、螺紋加工和精加工。在加工不銹鋼和鋁合金等易附著的材料時,其表現尤其出色,可有效抑制刃口的形成。

5.4 現代塗層材料與結構

- 先進氮化物塗層:現代塗層技術的發展已遠遠超越了早期的氮化鈦 (TiN)。以氮化鈦鋁 (TiAlN)、氮化鋁鈦 (AlTiN) 和氮化鉻鋁 (AlCrN) 為代表的新一代塗層,因其優異的熱硬度和高溫抗氧化性,已成為主流塗層。這些鍍層中的鋁在高溫下會在刀具表面形成一層致密的氧化鋁 (Al2O3) 保護層,有效防止刀具進一步氧化。這是實現高速乾切削的關鍵。

- 先進的結構設計:現代的塗層不再是簡單的單層結構,而是演變成複雜的結構,例如多層、奈米層、梯度和奈米複合設計。這些複雜的結構設計可以有效地偏移裂縫擴散、管理塗層中的內應力,並結合不同材料的優點。例如,可將高硬度耐磨層置於高韌度結合層之上,以達到最佳的整體性能。

- 鑽石鍍膜:這是一種特殊的 CVD 鍍層,具有無與倫比的硬度。它特別用於加工高磨蝕性的非金屬和有色金屬材料,例如石墨、碳纖維強化塑料 (CFRP)、高矽鋁合金和陶瓷。

現代高性能切削刀具的設計理念已經演變為 「表面系統工程 」概念。它不再是單一材料,而是由三部分組成的精密系統: 硬質合金 基板 提供核心力量和韌性的 塗層 可提供耐磨性、潤滑性和熱阻隔性,以及特定的 邊緣準備 (例如珩磨、拋光或拉絲)。這三個元素在設計上必須協同合作,完美搭配,才能在特定應用中達到極致效能。這也解釋了為什麼工具製造商在基材材料、塗層技術和邊緣處理製程的研發上投下重金。這是一種整體性的設計哲學,反映了現代工具技術的複雜性和高附加價值。

表 5.1:PVD 和 CVD 鍍膜技術的比較分析

| 特點 | CVD(化學氣相沉積) | PVD (物理氣相沉積) |

| 製程溫度 | 高 (800 - 1000°C) | 低溫 (200 - 600°C) |

| 塗層厚度 | 較厚 (5 - 20 µm) | 較薄 (1 - 5 µm) |

| 硬度 | 極高、極強的耐磨性 | 高、平滑的表面 |

| 基板韌性保持 | 一些影響 | 影響極小,大部分保留 |

| 邊緣銳利度 | 輕微變暗 | 保持原有的銳利度 |

| 典型塗層材料 | TiC、TiCN、Al2O3 | TiN、TiCN、TiAlN、AlTiN、AlCrN |

| 主要應用 | 鋼、鑄鐵的車削和鑽孔(特別是粗加工) | 銑削、鑽孔、螺紋加工、精加工;加工不銹鋼、超合金、鋁合金 |

| 優勢 | 耐磨性佳、附著力強、塗層厚 | 銳利的邊緣、良好的基材特性保持、高表面光潔度、低摩擦係數 |

| 缺點 | 製程溫度高、邊緣變暗,不適用於熱敏基板 | 鍍層相對較薄,在極端磨損條件下壽命可能比 CVD 短 |

第 6 節:硬質合金技術的未來展望

作為一個擁有百年歷史的成熟產業,硬質合金技術正面臨著一系列破壞性的壓力和機遇。其未來的發展將不再是緩慢的線性演進,而是由多種力量驅動的深刻變革。

6.1 拓展材料科學的前沿:奈米結晶硬質碳化物

對更細晶粒尺寸的追求正將硬質合金推向納米級(晶粒尺寸<100 nm)。根據 Hall-Petch 關係,更小的晶粒意味著更多的晶界,可以更有效地阻礙位錯移動,從而使材料具有比傳統微細晶粒材料更高的硬度和耐磨性。奈米結晶硬質合金可望在超精密加工、微加工、硬化材料切削等尖端領域展現優異性能。

6.2 粘合劑技術的創新:尋找鈷替代品

有幾個因素正在推動鈷替代品的研發:鈷作為戰略資源的價格波動性和供應鏈風險,以及日益嚴格的鈷粉塵對職業健康和環境影響的國際法規。

- 替代活頁夾:目前的研究主要集中在以鎳 (Ni)、鐵 (Fe) 及其合金 (如 Fe-Ni、Co-Ni-Fe) 為基礎的黏合劑系統。此外,為滿足極端高溫應用的需求,一些研究正在探索使用特殊金屬(如铼 (Re))作為粘結劑的可能性。

- 高熵合金 (HEA):這是一種顛覆性的新方法,使用含有五種或更多主要元素 (如 AlFeCoNiCrTi) 的多組分合金作為黏著相。HEA 本身具有優異的高溫強度、耐腐蝕性和耐磨性。在燒結過程中,它們還可以抑制碳化鎢晶粒的生長,有望開發出硬度和韌性都更高的新一代硬質合金。

6.3 快速成型製造(3D 列印)的興起

快速成型製造技術為硬質合金工具的設計和製造帶來了前所未有的自由度。它有可能製造出傳統壓燒製程無法實現的複雜幾何形狀,例如拓樸優化的內部冷卻通道、一體成型的特殊形狀工具,甚至是工具內部成分不同的功能分級材料。雖然這項技術在硬質合金領域的應用仍處於早期階段,但它為開發高度客製化的超高性能工具開闢了一條新路。

6.4 可持續性與循環經濟:回收

鎢是一種稀有且不可再生的資源,因此無論從經濟還是環境角度來看,硬質合金的回收利用都至關重要。廢舊硬質合金中鎢和鎘的高價值為建立循環經濟提供了強大的動力。

- 回收製程:目前主要有兩種成熟的回收方法:

- 鋅製程:這是一種物理化學方法,熔融鋅會滲透廢料,並與鈷粘合劑發生反應,使其膨脹並將結合的碳化物結構分解成粉末。回收的粉末可再加工並直接用於生產。

- 化學製程:這是一種水冶工藝,將廢料完全溶解在化學溶劑中,使其還原為原子成分。透過一系列的化學步驟,例如淨化和萃取,可製造出與原生粉末品質相同的「再生」原料粉末。

實踐證明,通過先進工藝回收的粉末具有與原生粉末相同的質量和性能,使回收成為硬質合金產業鏈中穩定、可靠、環保的關鍵原材料來源。

總結

硬質合金棒是一種高度工程化的複合材料,其卓越的性能源於通過精確控制化學成分和微觀結構來定制其性能的能力。自問世以來,硬質合金的發展一直與現代製造業的進步緊密相關,成為衡量一個國家工業水平的重要指標。

硬質合金的成功是多種技術協同效應的結果:基本的 材料科學 (決定等級的內在潛力)、精確度 粉末冶金製程 (將材料潛能轉化為實際產品),以及先進的 表面工程技術 (將產品性能提升到極限)。這三個領域相互依存、共同發展,最終目標都是滿足工業應用的嚴格要求。

雖然硬質合金是一種已有百年歷史的技術,但它仍然充滿活力且極為重要。展望未來,在納米材料、無鈷粘結劑和快速成型製造等尖端技術的推動下,加上對可持續發展和循環經濟的日益重視,硬質合金必將在更廣泛的領域中發揮關鍵作用。它將繼續作為先進製造業的基石,推動人類工業文明的不斷進步。